CubeSats – Kleine Würfel, große Freiheit

Es gibt Momente in der neueren Geschichte, in denen Werkzeuge der Technik einfacher und billiger werden – und ihre moralische Bedeutung im selben Ausmaß zunimmt. Die Erfindung der CubeSats gehört zu diesen Momenten.

Was einst riesige Budgetanteile verschluckte und nur (großen) Nationen vorbehalten war, passt heute in einen Rucksack: ein Satellit von zehn Zentimetern Kantenlänge, gebaut aus Komponenten, die weltweit erhältlich sind.

Damit wird Raumfahrt nicht länger zum Vorrecht von Supermächten, sondern zu einem persönlichen Feld der Forschung. Universitäten, Schülergruppen und kleine Ingenieurteams können nun selber aus dem Weltraum Daten sammeln und experimentieren – ohne politische Abhängigkeiten und ohne milliardenschwere Infrastruktur.

Jeder erfolgreiche Start eines solchen 10x10x10 cm Würfels ist auch ein Symbol: Er zeigt, dass Neugier mehr Schubkraft hat als Geld.

1. Die technische Einfachheit

Der Standard eines CubeSats ist zugleich ein Lottogewinn an die Forschung: Ein Würfel mit 10 cm Kantenlänge (1U), 1 kg Masse, kombinierbar zu 2U-, 3U- oder 6U-Einheiten. Einheitliche Steckverbinder, gemeinsame Schnittstellen, klar definierte Stromversorgung und Datenleitungen. Dieses Raster macht es möglich, dass Bauteile weltweit gefertigt und kombiniert werden können – so wie man aus identischen Ziegeln Häuser ganz unterschiedlicher Art baut.

Der Start eines CubeSats erfolgt meist als Sekundärnutzlast, eingekapselt in standardisierten „P-Pods“, die dutzendweise an Raketen montiert werden. Dadurch sinken die Startkosten auf einen Bruchteil klassischer Missionen. Was früher Millionen verschlang, kann heute – je nach Ziel – mit 100 000 bis 500 000 Euro realisiert werden. Das ist für eine Universität erreichbar, manchmal sogar für ein gut organisiertes Schülerprojekt.

2. Neugier statt Macht

Der Unterschied zu früheren Raumfahrtprogrammen ist fundamental: Nicht mehr geopolitische Interessen oder militärische Anwendungen treiben die Miniatursatelliten an, sondern Neugier, Wissenschaft und Ausbildung.

CubeSats erlauben Forschenden, in echter Hardware zu denken – und zu irren. Man lernt, was Thermik im Vakuum bedeutet, wie sich Elektronik unter Strahlung verhält, und warum Energieverwaltung im All immer Kompromiss bedeutet. Solches Lernen lässt sich nicht simulieren, es muss erlebt werden – und das macht CubeSats zu den besten Lehrern, die die Ingenieurwissenschaften je hatten.

3. Demokratisierung der Raumfahrt

CubeSats haben den Himmel geöffnet. Sie erlauben es kleinen Nationen, Universitäten und auch privaten Teams, wissenschaftlich relevante Beiträge zu leisten. Ob Wetterbeobachtung, Ionosphärenforschung, Erdfernerkundung, Kommunikation oder simple Experimente mit Strahlung – überall wird Wissen erzeugt, geteilt und veröffentlicht.

Der vielleicht schönste Aspekt: Transparenz. Viele CubeSat-Missionen sind Open Source – ihre Schaltpläne, Software und Telemetriedaten stehen online. Das unterscheidet sie grundlegend von der geheimnisvollen, oft abgeschotteten Großraumfahrt. Hier gilt wieder, was Wissenschaft immer auszeichnete: Zusammenarbeit, Offenheit, Vertrauen.

4. Beispiele einer neuen Generation

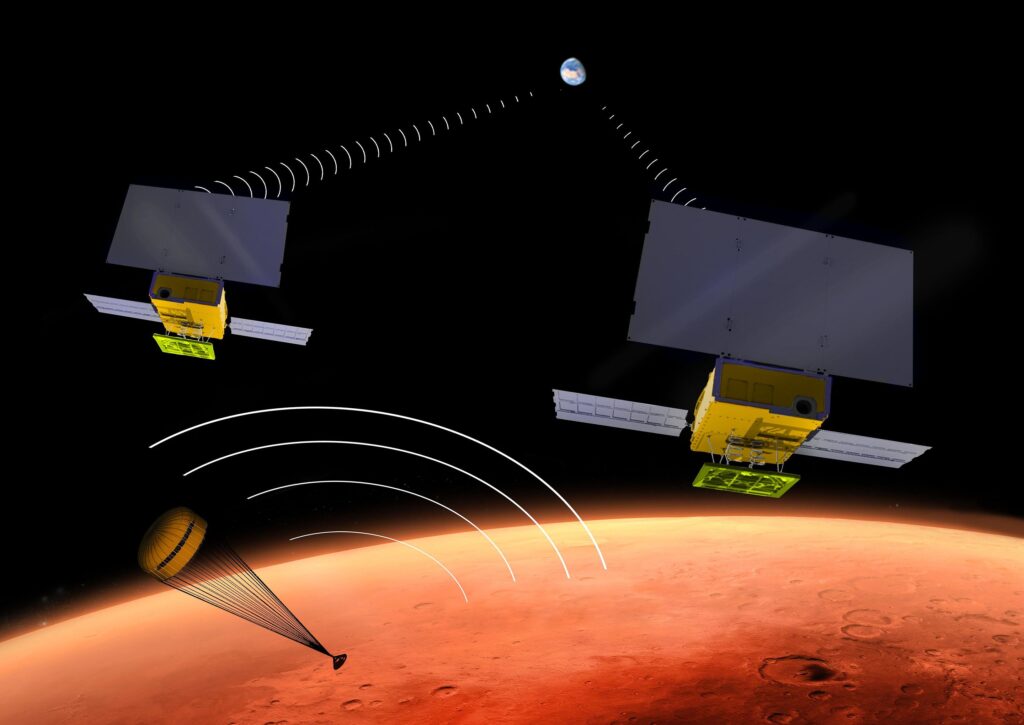

- MarCO A & B (NASA/JPL): Zwei 6U-CubeSats begleiteten 2018 die Marsmission InSight und übertrugen als Relais die Landedaten zur Erde – der Beweis, dass Miniatursatelliten interplanetar tauglich sind.

- ESTCube-1 (Estland): Der erste estnische Satellit, von Studierenden gebaut, testete ein elektrisches Sonnensegel – ein Pionierprojekt für alternative Antriebe.

- MOVE-II (TU München): Demonstriert, wie präzise Erdbeobachtung auch mit kleinen Sensoren gelingt.

- TUGSat-1 / BRITE-Austria (Technische Universität Graz): Österreichs erster Satellit, ein würdiger Vorläufer der CubeSat-Ära, trug bereits den Geist der kleinen, klugen Raumfahrt in sich.

Diese Projekte zeigen: Technologie ist kein Privileg. Sie ist eine Fähigkeit, die man teilen kann.

5. Eine moralische Dimension

Die wahre Größe eines CubeSats liegt nicht in seiner Leistung, sondern in seiner Idee. Er beweist, dass Wissen vermehrt werden kann, ohne Macht zu häufen. Er steht für eine Wissenschaft, die auf Vertrauen statt Geheimhaltung baut, auf Kooperation statt Konkurrenz.

In einer Zeit, in der selbst Bildung immer stärker kommerzialisiert wird, erinnern uns diese kleinen Satelliten daran, dass es möglich ist, große Dinge zu tun – wenn man das Wissen teilt und die Mittel gerecht verteilt.

Schlussgedanke

Die Erde ist ein Planet unter Milliarden. Dass wir hinaufsehen und Signale in den Himmel schicken, ist kein Akt der Eroberung, sondern der Neugier. Und wenn diese Signale von winzigen, leise arbeitenden Würfeln kommen, die von Tüftlern und Idealisten gebaut wurden, dann ist das nicht weniger als eine stille Revolution: eine demokratische Raumfahrt, geboren aus menschlicher Neugier.

. Thetis . Abb. 1: Künstlerische Darstellung des MarCO CubeSats auf dem Weg zum Mars. (Bild: NASA/JPL-Caltech, commons.wikimedia.org)

Schreibe einen Kommentar