Willkommen – diese Seite ist, wie ihr unschwer sehen könnt, weniger medizinisch oder politisch, als technisch.

Technik ist eben offener als die vorher erwähnten Bereiche.

In dringenden Fällen könnt ihre eine Email an kanzlei@koderhold.com schicken

Meine private WordPress-Site.

Willkommen – diese Seite ist, wie ihr unschwer sehen könnt, weniger medizinisch oder politisch, als technisch.

Technik ist eben offener als die vorher erwähnten Bereiche.

In dringenden Fällen könnt ihre eine Email an kanzlei@koderhold.com schicken

Es gibt Momente in der neueren Geschichte, in denen Werkzeuge der Technik einfacher und billiger werden – und ihre moralische Bedeutung im selben Ausmaß zunimmt. Die Erfindung der CubeSats gehört zu diesen Momenten.

Was einst riesige Budgetanteile verschluckte und nur (großen) Nationen vorbehalten war, passt heute in einen Rucksack: ein Satellit von zehn Zentimetern Kantenlänge, gebaut aus Komponenten, die weltweit erhältlich sind.

Damit wird Raumfahrt nicht länger zum Vorrecht von Supermächten, sondern zu einem persönlichen Feld der Forschung. Universitäten, Schülergruppen und kleine Ingenieurteams können nun selber aus dem Weltraum Daten sammeln und experimentieren – ohne politische Abhängigkeiten und ohne milliardenschwere Infrastruktur.

Jeder erfolgreiche Start eines solchen 10x10x10 cm Würfels ist auch ein Symbol: Er zeigt, dass Neugier mehr Schubkraft hat als Geld.

Der Standard eines CubeSats ist zugleich ein Lottogewinn an die Forschung: Ein Würfel mit 10 cm Kantenlänge (1U), 1 kg Masse, kombinierbar zu 2U-, 3U- oder 6U-Einheiten. Einheitliche Steckverbinder, gemeinsame Schnittstellen, klar definierte Stromversorgung und Datenleitungen. Dieses Raster macht es möglich, dass Bauteile weltweit gefertigt und kombiniert werden können – so wie man aus identischen Ziegeln Häuser ganz unterschiedlicher Art baut.

Der Start eines CubeSats erfolgt meist als Sekundärnutzlast, eingekapselt in standardisierten „P-Pods“, die dutzendweise an Raketen montiert werden. Dadurch sinken die Startkosten auf einen Bruchteil klassischer Missionen. Was früher Millionen verschlang, kann heute – je nach Ziel – mit 100 000 bis 500 000 Euro realisiert werden. Das ist für eine Universität erreichbar, manchmal sogar für ein gut organisiertes Schülerprojekt.

Der Unterschied zu früheren Raumfahrtprogrammen ist fundamental: Nicht mehr geopolitische Interessen oder militärische Anwendungen treiben die Miniatursatelliten an, sondern Neugier, Wissenschaft und Ausbildung.

CubeSats erlauben Forschenden, in echter Hardware zu denken – und zu irren. Man lernt, was Thermik im Vakuum bedeutet, wie sich Elektronik unter Strahlung verhält, und warum Energieverwaltung im All immer Kompromiss bedeutet. Solches Lernen lässt sich nicht simulieren, es muss erlebt werden – und das macht CubeSats zu den besten Lehrern, die die Ingenieurwissenschaften je hatten.

CubeSats haben den Himmel geöffnet. Sie erlauben es kleinen Nationen, Universitäten und auch privaten Teams, wissenschaftlich relevante Beiträge zu leisten. Ob Wetterbeobachtung, Ionosphärenforschung, Erdfernerkundung, Kommunikation oder simple Experimente mit Strahlung – überall wird Wissen erzeugt, geteilt und veröffentlicht.

Der vielleicht schönste Aspekt: Transparenz. Viele CubeSat-Missionen sind Open Source – ihre Schaltpläne, Software und Telemetriedaten stehen online. Das unterscheidet sie grundlegend von der geheimnisvollen, oft abgeschotteten Großraumfahrt. Hier gilt wieder, was Wissenschaft immer auszeichnete: Zusammenarbeit, Offenheit, Vertrauen.

Diese Projekte zeigen: Technologie ist kein Privileg. Sie ist eine Fähigkeit, die man teilen kann.

Die wahre Größe eines CubeSats liegt nicht in seiner Leistung, sondern in seiner Idee. Er beweist, dass Wissen vermehrt werden kann, ohne Macht zu häufen. Er steht für eine Wissenschaft, die auf Vertrauen statt Geheimhaltung baut, auf Kooperation statt Konkurrenz.

In einer Zeit, in der selbst Bildung immer stärker kommerzialisiert wird, erinnern uns diese kleinen Satelliten daran, dass es möglich ist, große Dinge zu tun – wenn man das Wissen teilt und die Mittel gerecht verteilt.

Die Erde ist ein Planet unter Milliarden. Dass wir hinaufsehen und Signale in den Himmel schicken, ist kein Akt der Eroberung, sondern der Neugier. Und wenn diese Signale von winzigen, leise arbeitenden Würfeln kommen, die von Tüftlern und Idealisten gebaut wurden, dann ist das nicht weniger als eine stille Revolution: eine demokratische Raumfahrt, geboren aus menschlicher Neugier.

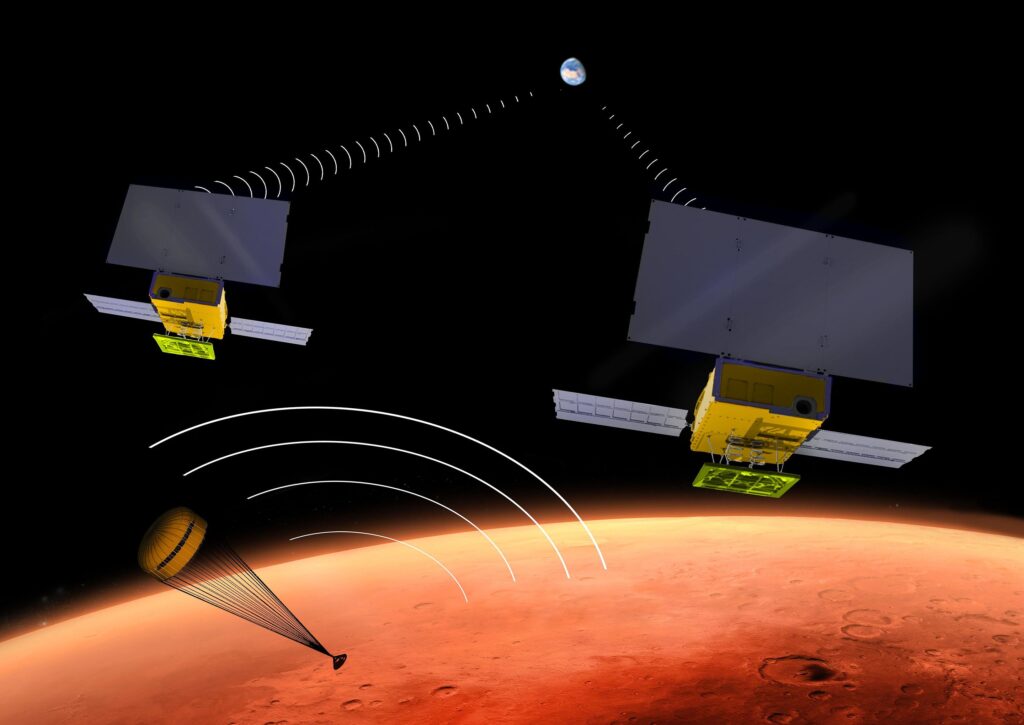

. Thetis . Abb. 1: Künstlerische Darstellung des MarCO CubeSats auf dem Weg zum Mars. (Bild: NASA/JPL-Caltech, commons.wikimedia.org)

Deutschland hats wirklich nicht leicht, trotz ausreichender finanzieller, technischer und wissenschaftlicher Ressourcen, wird jeder Schritt in eine eigene zivile Weltraumfahrt-ohne ewiges Helferlein anderer zu sein, erschwert.

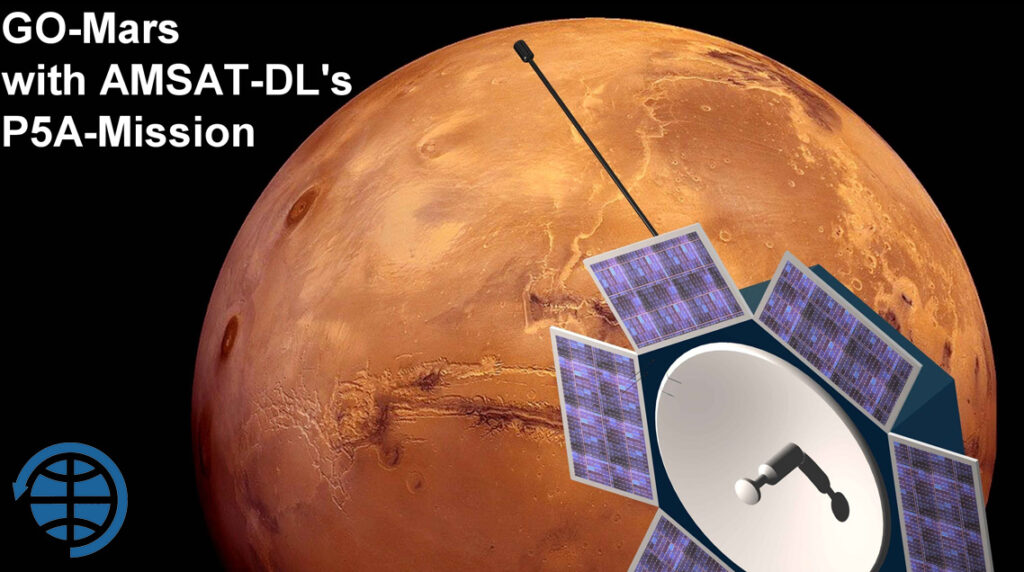

Zuletzt war das Go!-Mars Projekt mit der P5A-Marssonde , eine Zusammenarbeit der deutschen Amateurfunkgesellschaft AMSAT (die einen großen Teil des Personals kostenlos stellen würde), der Universität Marburg und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 2012 eingestellt worden – nach zehn Jahren Planung.

Dazu muss man wissen, dass die internationale Amateurfunkgemeinschaft seit über 50 Jahren praktische Erfahrung im Einsatz von Forschungssatelliten aufweisen kann, über 100 (!) Satelliten in eine Erdumlaufbahn bringen konnte und seit 2019 sogar über den geostationären Satellit AMSAT P4-A (andere Bezeichnung Oscar-100) verfügt , von der deutschen AMSAT und der katarischen QARS geplant . danach von Mitsubishi zusammengestellt.

Das 2002 begonnene, ausschließlich innerhalb Deutschlands geplante Marsprojekt GO!-Mars mit der atmosphärischen Ballonsonde Archimedes, wurde von der zivil-privaten Amateurfunkgesellschaft AMSAT, der DLG und der Universität Marburg konzipiert.

Die Kommunikation wäre über die mit speziellen Antennen ausgerüstete Bochumer Sternwarte erfolgt, die sich schon bei der Mars-Express, Cassini und Voyager I Mission bewährt hatte.

Ein erheblicher Teil des GO!-Mars P5A Personals arbeitete praktisch gratis und auch das deutsche Raumfahrttestzentrum stellte seine Gerätschaften kostenlos zur Verfügung – so war der Ausstieg der DLG 2018 und damit das Ende von GO!-Mars eine große Überraschung.

Da es weder finanzielle, noch wissenschaftliche, noch technische Hürden gab, kann diese Entscheidung nur auf politischen Druck entstanden sein.

Günter Koderhold

Das KI-Werkzeug ChatGPT bewegt sich auf einer Erfolgswelle ohnegleichen durch die Welt der Wissenschaft – auch der Medizin.

Der Einsatz einer medizinischen KI wird allerdings noch lange „nur“ als Verstärker der menschlichen Berufe eingesetzt werden können, mit einer Ausnahme: dem Einsatz in der mittlerweile sehr komplexe und zeitliche belastenden Bürokratie.

Problematisch sind derzeit vor allem „Idente Mehrfachdokumentationen von Patienten“, sowie „Dokumentationen ohne medizinischen Mehrwert“, da dieser zeitaufwändige Prozess von Ärztinnen und Ärzten bewältigt werden muss – die dadurch im direkten Kontakt zum Patienten fehlen.

Die im angloamerikanischen Bereich seit vielen Jahren erprobte Erleichterung der Bürokratiebürde durch Dokumentationsassistenten,, bzw. clinical-coder beginnt sich in Deutschland langsam zu etablieren, während in Österreich nicht einmal die Planung einer Akademie für medizinische Dokumentationsassistenten in Angriff genommen wurde.

Das Ergebnis: MINDESTENS eine halbe Stunde pro Tag wird durch unnötige (da doppelt) und sinnlose (da medizinisch irrelevante) Bürokratie vergeudet. An einer mittelgroßen Klinik mit z.B. zehn Ärzten entspricht diese Zeitvergeudung schon einem halben Dienstposten.

Eine medizinische KI, die aus Stammdaten der Patienten, Aufnahmebefunden, Behandlungsprotokollen, Röntgen- und Laborwerten einen Akt anfertigt, der für Verrechnung und standardisierte Statistiken verwendet wird, kann die ärztliche Wochenstundenanwesenheit in Ambulanz und Station deutlich erhöhen – und das ohne in die Entscheidungsbereiche des ärztlichen Personals einzugreifen.

Günter Koderhold

Schreibe einen Kommentar